【おいしい絵本】トマトに顔があったなら!?夏野菜の女王の冒険

梅雨があけたら、夏本番!

そろそろ梅雨があけたかなと思ったら、ひといきに暑い夏がはじまりました。みなさん、熱中症や、早くも夏バテはしていませんか?ジュースやアイスクリームの食べすぎでお腹が痛くなったり、夕飯は毎日そうめんか冷や奴……なんて毎年反省している私です。

食欲がなくなりがちな季節だけれど、夏は夏でおいしいものがいっぱい。太陽の光をたっぷり浴びた、みずみずしい夏野菜は、暑い季節ならではの自然の恵みです。

夏野菜を食べよう

手をかけて調理しなくても、そのまんまでおいしくいただけるのが、新鮮な夏野菜。キュウリは味噌やマヨネーズをつけてバリッとかじるだけでおいしいし、ナスやピーマンもこの時期は肉厚で、焼いたり炒めたりしただけで立派な一品になります。

そして夏といえば、なんといってもトマト!「私、太陽をいっぱい浴びてますから!」といわんばかりの真っ赤な色とツヤ。いまは店頭で一年中買えるけれど、やっぱり旬にはたくさん食べたいもの。

赤いトマト、青いトマト

絵本をひらく前に、食べ物の話をもう少し。

‘真っ赤なトマト’と書いたけれど、近ごろは黄色やオレンジのトマトもよく見かけます。何色か組みあわせてサラダや冷製パスタにちりばめると、ぱっと一皿がはなやかになります。

青いトマトは食べたことはありますか? 無国籍料理のレストランで、まだ熟れていない青いトマトの炒めものが出てきてびっくりしたことがありますが、最近は一般的になったようです。「青いトマト」で検索すると、ピクルスやフライなどさまざまなレシピが見つかります。食の好奇心はとどまりませんね。

トマトに顔があったなら

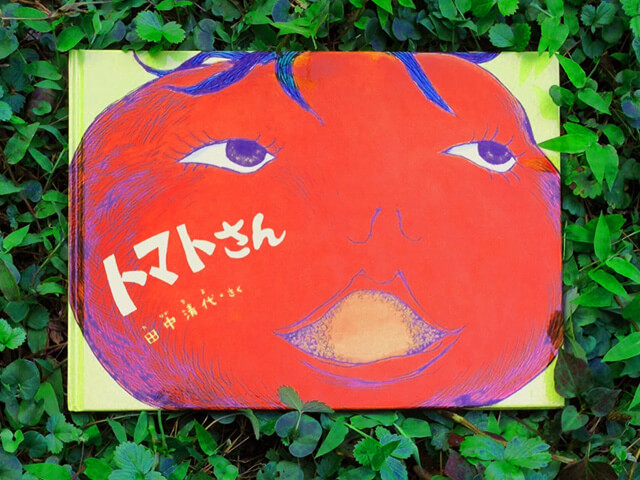

もしも完熟トマトに顔があったなら、豊満な熟女のような貫禄のある、こんな表情をしているのではないでしょうか。

つぶらな瞳の真っ赤なトマトの顔が、はみ出さんばかりに大きく描かれたインパクトのある表紙。田中清代・作『トマトさん』(福音館書店)。トマトの絵本といえば、まっ先にこの作品が浮かびます。

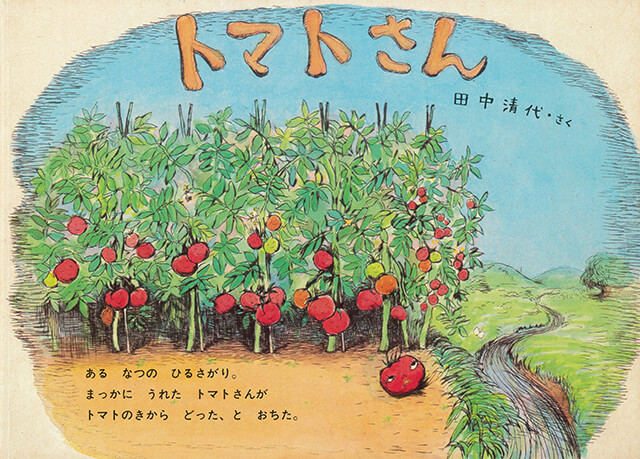

主人公は、真っ赤に熟れて「どった」と落ちた、トマトさん。身軽なミニトマトたちが、ころころと涼しそうな小川に転がっていく様子を、うらやましそうに横目で見ています。トマトさんは、体が重くて転がっていけないのです…。

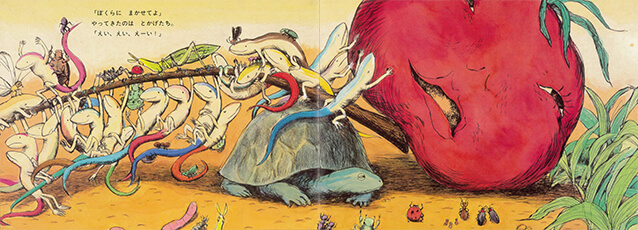

作者の田中清代さんは銅版画の作家でもあります。絵本の原画も、まず線の部分を銅版画で刷って、あとで色をつけています(手彩色)。ものすごい時間と作業量ですが、奥行きがあり表情豊かな線はこの技法ならでは。

冷やしトマトが一番

自分も水に入りたいのに、体が動かないトマトさん。「ぷかぷか およぐのなんか、みっともないでしょ」と強がっていますが、暑くて暑くて、とうとう泣き出してしまいます。

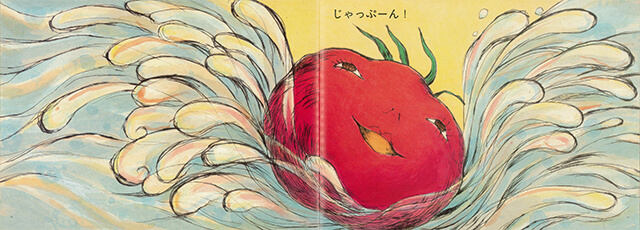

甘い匂いの涙を流したトマトさんに虫たちが近づいてきて、さらにとかげたちにも手伝ってもらい、念願の小川へと転がっていくトマトさん。冷たい水に「じゃっぷーん!」と飛び込んだときの、トマトさんのうれしそうな顔といったら。

私たちはうだるような暑さも知っているから、冷たい水に触れたときの気持ちよさも知っています。小川のひんやりした水や、水しぶき、泡、川の流れ……どの表現もすばらしく、読んでいるほうもトマトさんみたいに、涼しい気分。

そして、甘く完熟したトマトは、そのまんまで味わいたい。冷たい水で適度に冷やしただけの、冷やしトマトが一番だなあなんて思うのです。

Amazon

トマトさん (こどものとも傑作集)

田中 清代

ある暑い夏の日、真っ赤に熟れたトマトさんが、地面に、どったと落ちてしまいます。トマトさんは小川に泳ぎに行きたくなりました。でも、体が重たいので転がることができません。悲しくなったトマトさんは涙をぽろりと落とします。

その他の記事もぜひご覧ください!